相互関税(2)からの続き

混乱はまだまだ続いていて・・・米中間は145%対125%で止まりそうで・・・日本は10%+自動車25%+鉄鋼アルミ25% はそのままで・・・万博は始まってしまって・・・

Q(koshix):米国でトランプの関税政策や経済政策が以下の状況にもかかわらず30-40%の国民(大多数は労働者階級)に受け入れられているのはいったいなぜですか。(相互関税(2)のマーチン・ウルフからの引用を添付)A(ChatGPT 4o)→A(Gemini 2.5 Pro;1/2程度に整理してもらう):トランプ支持層の心理:なぜ経済的不利にも関わらず支持するのか米国の労働者階級の一部(30~40%)が、自身の経済的利益に反する可能性があるトランプ氏の政策(関税など)を支持する理由は、経済合理性だけでは説明できません。そこには、心理的・社会的・文化的要因が複雑に絡み合っています。主な要因は以下の通りです:1.感情・アイデンティティによる支持:トランプ氏は「自分たちの本音を代弁し、エリートに一矢報いる存在」と見なされ、特にグローバル化に取り残されたと感じる白人労働者層から「自分たちの味方」として強い共感を得ています。2.エリートへの不信と復讐心:経済的損失を被っても、「エリート層も苦しむならそれで良い」という心理が働き、心理的な満足感を優先する傾向があります。3.「強いリーダー」への期待:混乱した時代に秩序をもたらす、決断力のある「強いリーダー」というイメージが、政策内容以上に支持されています。4.情報環境の偏り:特定のメディア(Fox News, SNS等)からの情報に偏ることで、「関税は愛国的措置」「移民が諸悪の根源」といった物語に囲まれ、客観的な事実よりも信じたい物語を優先します。5.政策効果の時間差:関税による一部産業への短期的な恩恵は記憶されやすい一方、物価上昇などの長期的な悪影響はトランプ氏の責任と認識されにくい構造があります。6.構造的な格差と絶望感:「自分たちの状況はもう良くならない」という諦めから、現状のシステム自体を破壊してくれる存在としてトランプ氏を支持します。このように、相互関税(低所得層に負担)や富裕層向け減税といった政策の矛盾は、「悪いのは外国」「いつか自分も豊かに」といった心理的合理化で受容されます。結論として、トランプ氏の支持基盤は、政策の具体的な中身よりも「誰の側に立っているように見えるか」という象徴的な帰属意識によって強く支えられています。そのため、仮に政策が彼らに更なる不利益をもたらしたとしても、「敵」を攻撃し続ける限り、支持が維持されやすい構造になっています。Q(koshix):(日本の事例や,兵庫県の事例についてきいた後,トランプ現象の解釈を要求した)A(ChatGPT 4o)→A(Gemini 2.5 Pro;1/2程度に整理してもらう):なぜ人々は「不合理な選択」をするのか?:3つの理論からの再解釈「なぜ経済的に不利益を受けるはずの人々が、トランプ的な政策や政治家を支持するのか?」 この問いに対し、ブルデュー、ホックシールド、レイコフの理論を用いて、人々が単なる経済合理性だけでは動かないメカニズムを解説します。1.ブルデュー:支配の「内面化」キー概念:ハビトゥス(無意識の思考・行動様式)、象徴暴力(支配的価値観の自然化)説明:人々は社会の支配的な価値観(エリートの考え方など)を「当たり前」として無意識に受け入れ(ハビトゥス)、それに従うよう自らを律します(象徴暴力)。そのため、自身の不遇を社会構造の問題と捉えにくくなります。トランプ現象への適用:トランプは、人々が内面化していたエリートへの不満や疎外感を「あなたのせいではない、敵がいる」と煽り、既存の支配構造への従属意識を再利用しました。人々は現状を変えるのではなく、既存の枠組みの中で「強いリーダー」に従うことを選びます。2.ホックシールド:感情的な「物語」への共感キー概念:ディープ・ストーリー(感情が重視される主観的な物語)説明:人々は事実や合理性よりも、自身の感情や感覚に合った「物語」を重視します。例えば「真面目に努力してきたのに、移民やマイノリティに追い抜かれる」といった感覚的な不公平感がこれにあたります。トランプ現象への適用:トランプは、政策の合理性ではなく、こうした人々の怒りや不満、疎外感といった「感情」に寄り添い、「あなたの気持ちは正しい」と承認することで強い共感を得ました。「自分たちの気持ちを分かってくれる」ことが、支持の大きな理由となります。3.レイコフ:道徳的な「世界観」との一致キー概念:フレーム(認識の枠組み)、家族モデル(厳格な父 vs 養育的な親)説明:人々の政治的態度は、無意識の「家族観」のメタファー(比喩)に影響されます。保守派は「厳格な父」(自己責任、秩序、罰)を、リベラル派は「養育的な親」(共感、ケア、教育)を理想とする傾向があります。トランプ現象への適用:トランプの「強いリーダーシップ」「敵との対決」「規律の重視」といった姿勢は、「厳格な父」モデルに合致しました。この価値観を持つ人々にとって、トランプは社会に秩序を取り戻す存在と映り、たとえ経済的に不利な政策でも「道徳的に正しい」と感じられました。結論:人々は「合理的に投票している」のではなく「意味のある物語」に投票しているこれらの理論は、人々が単なる損得勘定ではなく、①無意識に内面化した価値観、②共感できる感情的な物語、③自身の道徳観に合った世界観に基づいて政治的な選択を行うことを示唆しています。現代の政治を理解するには、合理性だけでなく、人々がどのような「意味のある物語」を求め、それに投票しているのかを読み解く視点が不可欠です。この分析枠組みは、日本の政治状況を理解する上でも応用可能です。

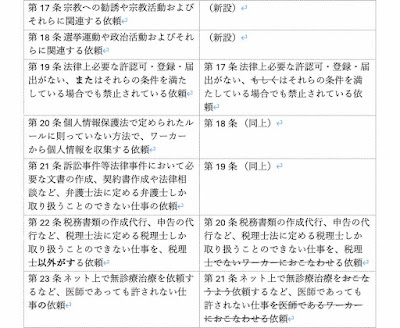

図:もう一枚はポリシーで排除されてしまったChatGPT 4oの画像

(入力したプロンプトは上の引用部分の全文をそのままである)