Q(koshix):以下のテキストの内容を分かりやすく解説してください。(alphaXive で生成した概要の日本語テキスト)A(Claude Sonnet 4.0):このテキストは、オックスフォード大学の研究者が開発した画期的な「非侵襲的ブレイン・ツー・テキスト(B2T)システム」について解説した論文です。簡単に言うと、手術なしで脳の活動から直接テキストを読み取る技術の大きな進歩について報告しています。1.研究の背景と意義従来の問題点:・これまでのブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)で高い精度を得るには、脳に電極を埋め込む手術が必要でした・手術なしの方法(EEG、MEGなど)では、偶然レベルの性能しか出せませんでした・麻痺や発話障害のある人のコミュニケーション支援が限られていましたこの研究の革新性:オックスフォード大学の研究者が、手術なしで脳活動からテキストを読み取ることに世界で初めて成功しました。これは「偶然以上の性能」を達成した初の非侵襲的システムです。2.技術的な仕組みシステムは以下の要素を組み合わせています:(1) MEG(脳磁図)センサー - 頭の外側から脳の磁場を測定(2) 大規模言語モデル(AI) - 脳信号をテキストに変換(3) 高度なデータ処理 - 複数のデータセットを効率的に活用処理の流れ:脳活動 → MEGセンサーで測定 → AIで信号処理 → 文脈を考慮した解釈 → テキスト出力3.主な技術的革新(1) 選択的データセットプーリング・複数の研究データを賢く組み合わせる方法を開発・単独データセットより2倍以上の精度向上を実現(2) シーケンス復号化・単語を個別に予測するのではなく、文全体の流れを理解・文脈を考慮した自然なテキスト生成が可能(3) 語彙外単語の処理・学習していない新しい単語も文脈から推測・実用的なコミュニケーションに必要4.実験結果性能指標:・文字エラー率:64.6%・単語エラー率:86.5%・BERTスコア:0.877(意味的類似性が高い)これらの数値は、非侵襲的手法としては画期的ですが、侵襲的手法と比べるとまだ改善の余地があります。5.実用的な意味と将来性即時的な影響:・手術リスクなしでBCIが利用可能・より多くの患者がアクセス可能・日常環境での使用が現実的将来の可能性:医療応用 - ALS、脳卒中患者のコミュニケーション支援技術発展 - より大規模なデータでの性能向上実用化 - 実際の製品・サービスへの展開6.なぜ重要なのかこの研究は、「効果的なブレイン・コンピュータ・インターフェースには手術が必要」という常識を覆した点で革命的です。安全で誰でもアクセス可能な脳-コンピュータ通信への道を開き、医療分野だけでなく、人間とコンピュータの新しいインタラクション方法の可能性を示しています。まだ完璧ではありませんが、この技術的基盤により、将来的にはより実用的な非侵襲的BCIシステムの開発が期待されます。

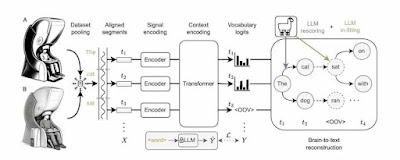

図:Non Invasive B2T の仕組み

脳磁図を得るためには,非常に微小な磁気変化を捕らえなければならないので超伝導量子干渉計(SQUID)が必須だ。つまり,素子をヘリウム冷却環境で使う必要がある。残念ながらポータブルではない。そこで,常温で脳磁図作成ができるシステムが必要になる。光ポンピング磁力計というものがあるらしい。

[2]Unlocking Non-Invasive Brain to Text(alphaXiv)

0 件のコメント:

コメントを投稿